福山駅のホームから見える天守──それが、私と福山城の最初の出会いでした。 その姿は、ただの観光地ではなく、西国の記憶を背負った歴史の証人のように感じられます。 この城を築いたのは、徳川家康の従兄弟であり、戦国の荒波を生き抜いた武将・水野勝成。 彼がこの地に城を築いた背景には、個人の野望だけでなく、幕府の戦略と西国へのまなざしがありました。

🏯 水野勝成──戦国最強の自由人、そして福山城の築城者

「水野勝成(みずの かつなり)」という名前を聞いて、すぐに顔が浮かぶ人は少ないかもしれません。 しかし、彼の人生を知れば知るほど、「なぜもっと知られていないのか」と驚かされるはずです。 戦国時代を駆け抜け、数々の武功を挙げ、晩年には名君として福山藩を築いた勝成は、まさに“戦国最強の自由人”と呼ぶにふさわしい人物です2。

⚔️ 武勇に生きた若き日々──戦場で名を馳せた猛将

勝成は徳川家康の従兄弟にあたる血筋ながら、若い頃は破天荒な人生を歩みました。 16歳で高天神城攻めに参加し、15の首級を挙げて織田信長から感状と旗印を授かるほどの武勇を見せます。 その後も、北条軍1万人に対して単騎で突撃し、300の首級を挙げるなど、常識を超えた戦いぶりで周囲を驚かせました。

しかし、気性の激しさから父の家臣を斬ってしまい、勘当されて15年間の放浪生活へ。 その間、佐々成政・黒田長政・加藤清正・小西行長など、名だたる武将のもとを渡り歩き、どこでも武功を挙げては出奔するという、まさに“傾奇者”のような生き方を貫きました3。

🏯 福山城天守閣──鉄板に刻まれた西国鎮衛の象徴

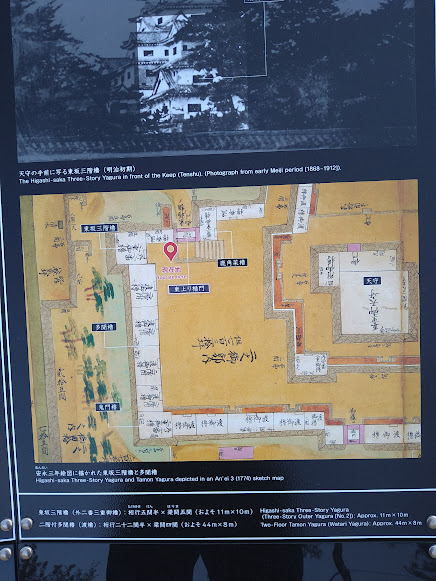

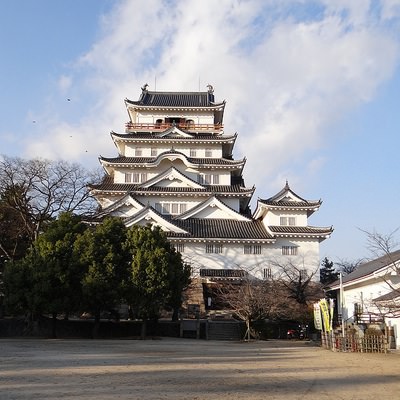

福山城の天守閣は、築城者・水野勝成が元和8年(1622年)に完成させた、近世城郭の到達点とも言える層塔型複合天守です。 その姿は、戦国の名残と江戸の平和を併せ持ち、防御と美の両立を体現した建築でした。

📜 歴史と構造──五層六階の複合天守

- 構造:五層六階+地階、層塔型複合天守

- 附櫓:二層三階の小天守が接合され、複合式を形成

- 屋根意匠:比翼入母屋・唐破風・千鳥破風など、華美な装飾が施されていた

- 防御性:鉄砲狭間や海鼠壁、格子窓など、実用性も重視された設計

特筆すべきは、北面のみ鉄板張りという全国唯一の構造。これは、西国鎮衛の城として、北側からの攻撃に備えた防御策でした2。

🏯 福山城築城──西国の要としての使命

関ヶ原の戦い後、勝成は徳川家康に呼び戻され、福山藩10万石を与えられます。 そして、瀬戸内海と山陽道の交通の要衝である「常興寺山」に、福山城を築城。 この城は、幕府の西国支配の拠点として、鉄板張りの天守や堅固な石垣を備えた近世城郭の集大成でした。

築城にあたっては、伏見城からの建材提供や参勤交代の免除など、幕府からの特別な支援も受けており、勝成の信頼の厚さがうかがえます4。

🌿 名君としての晩年──庶民の気持ちがわかる領主

戦場で猛将として名を馳せた勝成ですが、福山藩主としての治世は意外にも穏やかで、庶民から「名君」と慕われました。 その理由を勝成自身は「下の情をしる事はこれ虚無僧たりし故なり」と語っています。 つまり、放浪時代に虚無僧として貧しい暮らしを経験したからこそ、庶民の気持ちがわかるようになったのです。

福山では上水道の整備、藩札の発行、寺社の復興など、先進的な施策を次々と実行し、藩政を安定させました。 その姿は、戦国の荒くれ者から、地域の未来を見据える名君への見事な転身でした。

✍️ なぜ知られていないのか──知名度のギャップ

これほど個性的で武勇に優れ、政治にも長けた人物でありながら、水野勝成は全国的な知名度が高いとは言えません。 その理由としては:

- 大河ドラマや映画などでの登場が少ない

- 派手な逸話が多すぎて、逆に「実在感」が薄れてしまう

- 地域に根ざした活躍が中心で、全国的な戦略家としての印象が弱い

しかし、近年では歴史小説『天を裂く』などで再評価されつつあり、“戦国最強の自由人”として注目され始めています。

📝 おわりに──勝成の名を、もう一度

水野勝成は、戦国時代の武将の中でも、最も自由で、最も人間味のある人物かもしれません。 その生き方は、現代の私たちにも「自分らしく生きること」の大切さを教えてくれます。

福山城を訪れる人々が、天守だけでなく、その背後にある勝成の人生とまなざしに触れることで、城の記憶はより深く、より鮮やかに残るはずです。

「櫓をもう一度」──そして、「勝成の名をもう一度」。 その願いを込めて、私はこの城を歩き続けています。

🔥 焼失と再建──市民の力でよみがえった天守

- 1945年:福山空襲により天守閣が焼失

- 1966年:市制50周年記念事業として、鉄筋コンクリート構造で再建

- 2022年:「令和の大普請」により、鉄板張り北面を含む外観復元が完了

この復元は、市民・企業・全国の寄付者による一口城主制度によって支えられ、鉄板裏には寄付者名が刻まれています。まさに、市民の誇りが形となった天守です2。

🏛️ 現在の天守閣──博物館と展望の空間

- 福山城博物館として一般公開

- 水野勝成・阿部正弘など藩主の資料展示

- 火縄銃体験・一番槍レースなど、体験型展示が人気

- 最上階からは福山市街を360度一望。晴れた日には瀬戸内海も望

✨ 観光資源としての価値

- 日本一駅から近い天守閣として話題性抜群

- 鉄板張りのツートンカラー外観が写真映えする新名所

- 城泊・ナイトミュージアム・武将体験など、滞在型観光の拠点に

- https://fukuyama-2shin.com/archives/9379

天守閣は、福山城の象徴であると同時に、文化・観光・市民参加が融合する未来の文化拠点でもあります。

✍️ おわりに──鉄板に刻まれた市民の誇り

福山城天守閣は、戦火を越え、市民の願いによって再び空に立ちました。 その鉄板には、歴史の記憶と未来への希望が刻まれています。 いでたかゆきさんのブログでも、この天守の物語を加えることで、城の魂を伝える記事になるはずです。

ご希望があれば、天守の断面図イラストや、体験型展示の紹介記事もご一緒に整えていきましょうか?🏯✨

コメント