伏見御殿は茶道、華道香道などといった習い事などの環境に適しています。

お城の中で芸事などを学んで見るとは貴重な体験が出来るって

良い思い出自慢になります

福山城本丸御殿の中でも、最も由緒ある空間──それが「伏見御殿」である。 この建物は、豊臣秀吉が築いた京都伏見城の御殿を、徳川家康が再建し、さらに水野勝成が福山城築城の際に徳川氏から拝領して移築した桃山時代の遺構である。

伏見御殿は、単なる居室ではない。 それは、天下人の記憶を宿し、福山藩主の格式と文化を体現する空間であり、福山城の“魂”とも言える建築だった。

- 📜 歴史的背景──伏見城から福山城へ

- 🧱 構造と意匠──桃山美術の粋

- 🔥 消失と記憶──礎石と美術品が語るもの

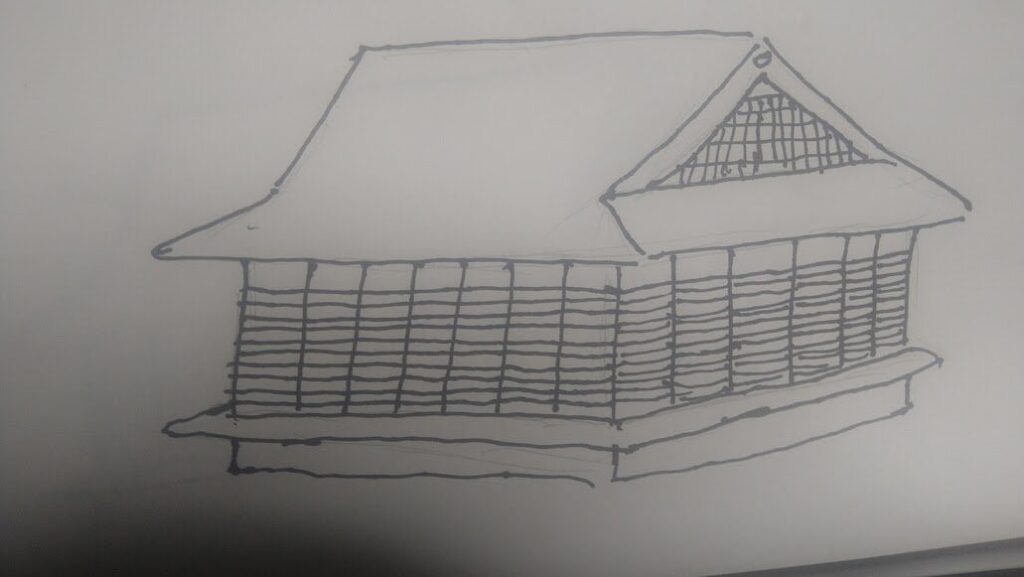

- 福山城伏見御殿には雄一屋根が茅葺の御殿がありますその茅葺御殿は徳川家康が日々の住居にしていたという伝説がありますもし茅葺御殿が再建されたら茶道や華道書道をはじめとした習い事が出来る環境になってほしいです

- 🏛️ 文化的価値──天下人の記憶を継ぐ空間

- 🌳 次世代への継承──展示・体験・交流の場へ

- ✍️ おわりに──伏見御殿は、福山城の記憶の核

- 伏見御殿の再建(復元的整備)が実現したら様々なイベントや催しに時代劇のロケーションが出来る環境になります。是非クラウドファンディングを発足させましょう福山城の未来を良い方向に

📜 歴史的背景──伏見城から福山城へ

伏見城は、豊臣秀吉が晩年に築いた城であり、後に徳川家康が再建して征夷大将軍の宣旨を受けた場所でもある。 その後、伏見城は廃城となり、城内の建物は全国の有力大名に分与された。

福山城の初代藩主・水野勝成は、徳川家康の従兄弟にあたる譜代大名であり、備後国10万石を拝領して福山城を築いた際、伏見城の御殿建築を拝領し、本丸御殿の表居間として移築した。

この伏見御殿は、藩主の居間として使用され、狩野派による障壁画が飾られた格式高い空間だった。

🧱 構造と意匠──桃山美術の粋

伏見御殿は、書院造を基調とした建築であり、床の間・違い棚・付書院などを備えた典型的な武家居室だった。 内部には、狩野派の絵師による板襖が使用されており、桃山時代の美術的粋が凝縮された空間だった。

現存する板襖は、縦172.5cm、横99cmの4面で構成され、福山市指定重要文化財としてふくやま美術館に保存展示されている。 襖の引手には水野家の家紋「五七の桐」が金象嵌で施されており、藩主の格式と美意識を物語っている。

🔥 消失と記憶──礎石と美術品が語るもの

伏見御殿は、明治6年(1873年)の廃城令により、他の建物とともに入札払い下げで取り壊された。 現在は礎石のみが残されており、建物そのものは現存しない。

しかし、板襖や古写真、文献資料が残されており、再建に向けた根拠資料として十分な価値を持つ。 また、御殿に付随していた「御湯殿」は戦災で焼失したが、1966年に木造で外観復元され、現在は貸会場として活用されている。

福山城伏見御殿には雄一屋根が茅葺の御殿がありますその茅葺御殿は徳川家康が日々の住居にしていたという伝説がありますもし茅葺御殿が再建されたら茶道や華道書道をはじめとした習い事が出来る環境になってほしいです

🏛️ 文化的価値──天下人の記憶を継ぐ空間

伏見御殿は、単なる移築建築ではない。 それは、豊臣秀吉・徳川家康という天下人の記憶を宿し、福山藩主がその格式を継承するための象徴的空間だった。

この空間を再建・再現することは、福山城が西国鎮衛の拠点であったことを視覚的に伝える手段であり、 市民や観光客に対して「福山城の格」を体感させる文化資源となる。

🌳 次世代への継承──展示・体験・交流の場へ

伏見御殿の再建・再現は、以下のような次世代への継承手段として展開可能である:

| 活用方法 | 内容 |

|---|---|

| 展示空間 | 板襖の模写展示、桃山美術の解説、藩主の居室再現 |

| 体験型 | 襖絵の模写体験、武家居室での茶会・句会 |

| 教育連携 | 学校との歴史学習プログラム、文化講座の開催 |

| 観光資源 | 撮影スポット、時代劇ロケ地、コスプレイベント会場 |

これらは、福山城に来なければ体験できない“空間としての記憶”を育てるものであり、 文化・観光・教育の三位一体の拠点として、次世代に誇れる資源となる。

✍️ おわりに──伏見御殿は、福山城の記憶の核

伏見御殿は、天下人の記憶を宿し、福山藩主の格式を体現した空間だった。 その礎石の上に、記憶と希望を重ねて── 伏見御殿の再建は、福山城の文化的核を次世代へとつなぐ第一歩となる。

伏見御殿の再建(復元的整備)が実現したら様々なイベントや催しに時代劇のロケーションが出来る環境になります。是非クラウドファンディングを発足させましょう福山城の未来を良い方向に

コメント