これからの福山城には必要不可欠になります一度御殿の再建に

ついて話し合いましょう

みんなで一緒に

📜 歴史と位置づけ

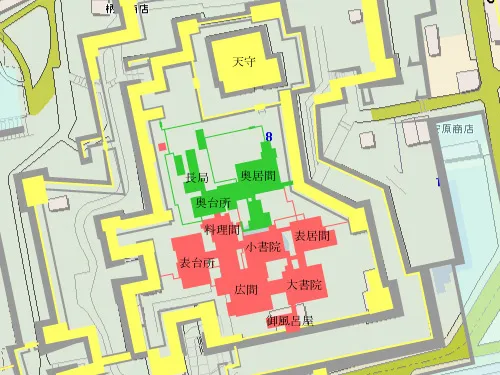

- 表向(公的空間)の中心。式台から入って正面に位置

- 来客の控え、藩主との対面、儀式の準備空間として機能

- 「虎の間」という呼称は、虎の障壁画が飾られていたことに由来(狩野派か?)

🧱 空間構成と意匠

- 礎石配置から約10〜15畳程度と推定される広さ

- 天井は折上げ格天井、欄間や床の間には装飾性が高かったとされる

- 障壁画には、迎えの威厳・力強さを象徴する虎が描かれていた(市美術館所蔵資料あり)

👑 藩主と来客の導線

- 式台から導かれた来客が最初に通される空間

- 奥の大書院に進む前に、緊張と礼節の間を演出する空間設計

- 実際に式典前の準備や対面の序盤に使用された可能性が高い

🎬 文化活用の展望

- 障壁画復元+内装模型展示で、来訪者に格式と緊張感を体験してもらえる空間に

- 映像制作や時代劇では、武士の登城シーンに最適な場面展開が可能

- コスプレ撮影では「藩主に謁見する場」として物語性あるシーンを演出可能

🐯 第一部:虎の間──格式と記憶をつなぐ「迎えの間」

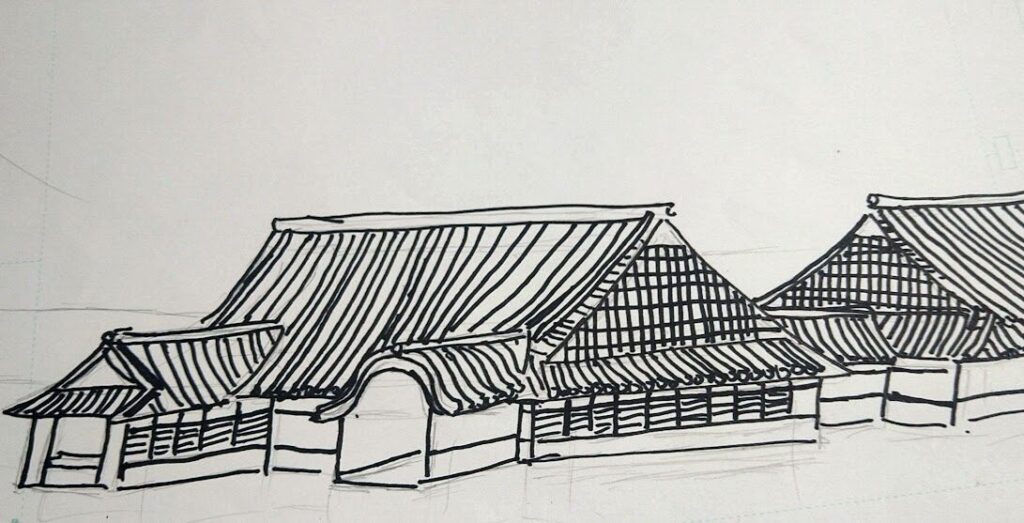

福山城本丸御殿の中でも、最も象徴的な空間のひとつが「虎の間」である。 式台玄関から入って正面に位置するこの広間は、藩主と来訪者が対面する最初の空間であり、福山藩の威厳と礼節を体現する“迎えの間”として機能していた。

虎の間は単なる広間ではない。そこには、藩政の格式、武家儀礼の緊張感、そして桃山美術の粋が凝縮されていた。 本稿では、虎の間の構造と文化的意義を紐解きながら、再建の必要性と可能性を探る。

📜 歴史的背景──藩主と来客の交差点

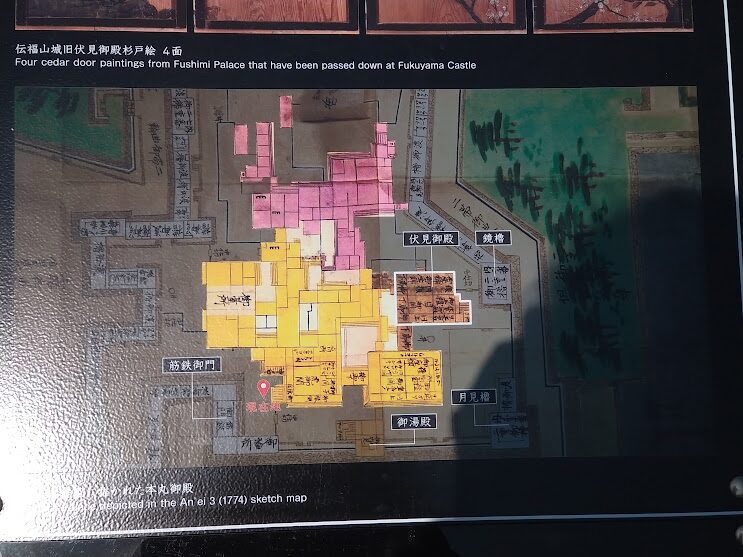

福山城本丸御殿は、元和8年(1622年)に水野勝成によって築かれた。 その表向き空間の中心にあった虎の間は、式台玄関から続く導線上に配置され、来客が最初に通される空間だった。

この間では、藩主との対面前の準備や、儀式の導入が行われたとされる。 障壁画には虎が描かれていたことから「虎の間」と呼ばれ、藩主の威厳と武威を象徴する空間演出がなされていた。

🧱 空間構成と意匠──格式の設計

虎の間は、畳数で40畳敷とされる広間で、南北5間の規模を持つ。 その周囲には西縁・東縁・次の間などが接続され、来客の動線と藩主の動線が巧みに分離・交差する設計となっていた。

障壁画には狩野派の絵師による虎図が飾られていたとされ、 その筆致は力強く、来訪者に対して「ここは武家の城である」という無言の圧力を与えた。

天井は格天井、床の間には飾り金具、欄間には透かし彫りが施されていた可能性が高く、 桃山美術と江戸初期の書院造が融合した空間だったと推定される。

🐅 虎図の文化的意味──威と智の象徴

虎は古来より「威厳」「智」「守護」の象徴とされ、 中国思想では王者の象徴として描かれることが多い。

福山藩が西国鎮衛の役割を担っていたことを考えると、 虎の間に虎図を飾ることは、藩主の政治的立場と軍事的責任を視覚的に示す演出だったと考えられる。

また、来客に対して「この城は幕府の威光を背負っている」というメッセージを伝える空間でもあった。

🔥 現在の状況──礎石と記録のみが残る

虎の間を含む本丸御殿の表向き空間は、明治初期に撤去され、現在は礎石が部分的に残るのみ。 障壁画も現存せず、記録資料や模写がわずかに残る程度である。

礎石の整備状況も十分とは言えず、空間構成を体系的に把握するには困難が伴う2。 しかし、水野記や備陽六郡志などの文献には、虎の間の畳数や間数が詳細に記されており、 復元の根拠資料としては十分な価値を持つ。

✨ 再建の意義──文化・観光・教育の交差点へ

虎の間の再建は、単なる建築復元ではない。 それは、福山城の文化的記憶を現代に蘇らせる行為であり、以下のような多面的な価値を持つ。

1. 観光資源としての魅力

- 藩主との対面空間を体感できる展示空間として整備すれば、歴史体験型観光の核となる

- 障壁画の再現展示や、来客導線の演出により、写真映えする新名所として注目される

2. 映像制作・コスプレ文化との連携

- 時代劇や歴史番組のロケ地として活用可能

- コスプレイヤーにとって「藩主に謁見する場」として物語性ある撮影スポットになる

3. 教育・文化継承の拠点

- 武家儀礼や桃山美術を学ぶ展示空間として、学校教育や市民講座との連携が可能

- 地元の絵師や職人による障壁画再現プロジェクトで、技術継承と地域参加を促進

🏗️ 再建への道──虎の間から始める御殿整備

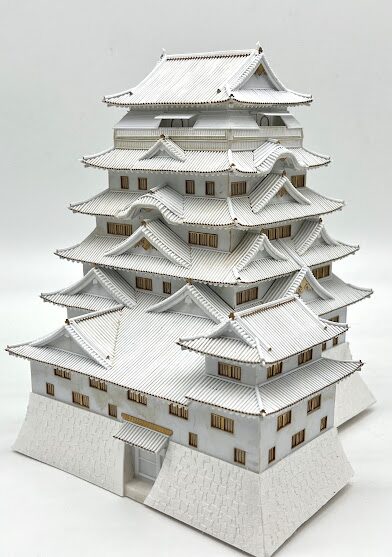

福山城では、令和の大普請によって鉄板張り天守の復元が実現し、 市民・企業・全国の寄付者から11億円以上の支援が集まった。

この成功事例を踏まえれば、虎の間の再建も「一口城主制度」やクラウドファンディングによって、 市民参加型の文化整備プロジェクトとして展開可能である。

まずは虎の間から──格式と記憶をつなぐ空間を再び築くことで、 福山城本丸御殿の再建は、現実のものとなる。

✍️ おわりに──虎の間は、福山の未来を迎える間

虎の間は、かつて藩主が来客を迎えた空間だった。 今、その空間を再び築くことで、福山の文化・観光・教育が新たな来訪者を迎える準備を整える。

礎石の上に、記憶と希望を重ねて。 虎の間から始まる本丸御殿の再建は、福山城の未来を描く第一歩となる。

コメント