この空間は、単なる部屋ではない。 そこには、藩主の政治的責任、美術的感性、そして市民との文化的つながりが凝縮されていた。 そして今、礎石だけが残るこの空間を、次世代へとつなぐ文化資源として再構築する意義が問われている。

📜 歴史的背景──藩主の対面と政務の場

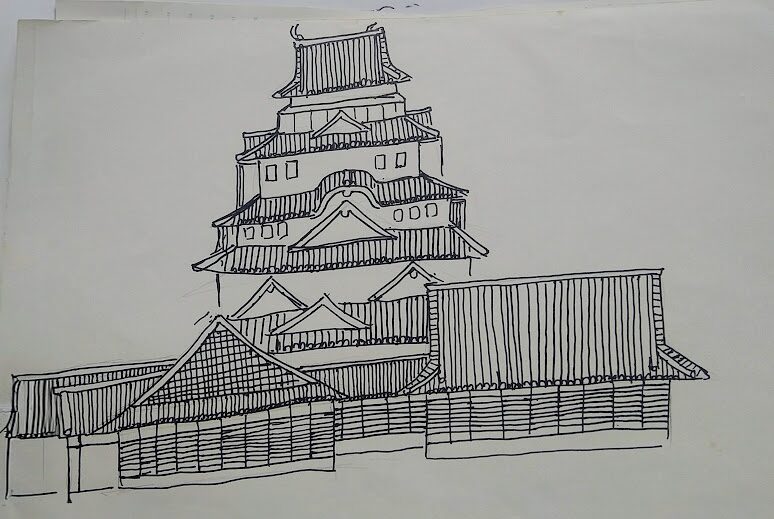

福山城の築城は元和8年(1622年)、水野勝成によって始まり、伏見城からの建物移築を含む壮麗な本丸御殿が整備された。 その中核に位置する大書院は、「皇帝の間」とも呼ばれ、古代中国の歴代皇帝を題材とした障壁画が飾られていたとされる。

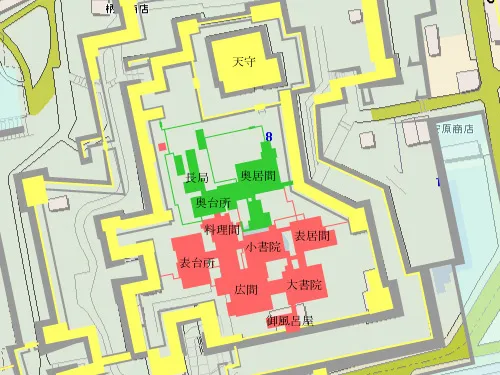

この空間は、藩主が公式に来客と対面し、政務を執る場であり、福山藩の政治的中枢として機能していた。 一方、小書院はその補助的空間であり、側近との打ち合わせや文書作成、日常的な政務に使用された。

🧱 空間構成と意匠──格式と知性の融合

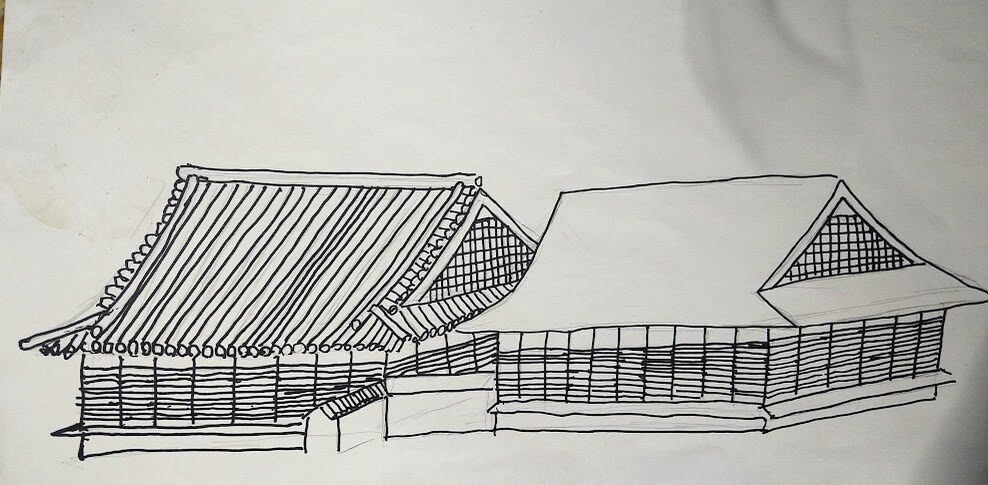

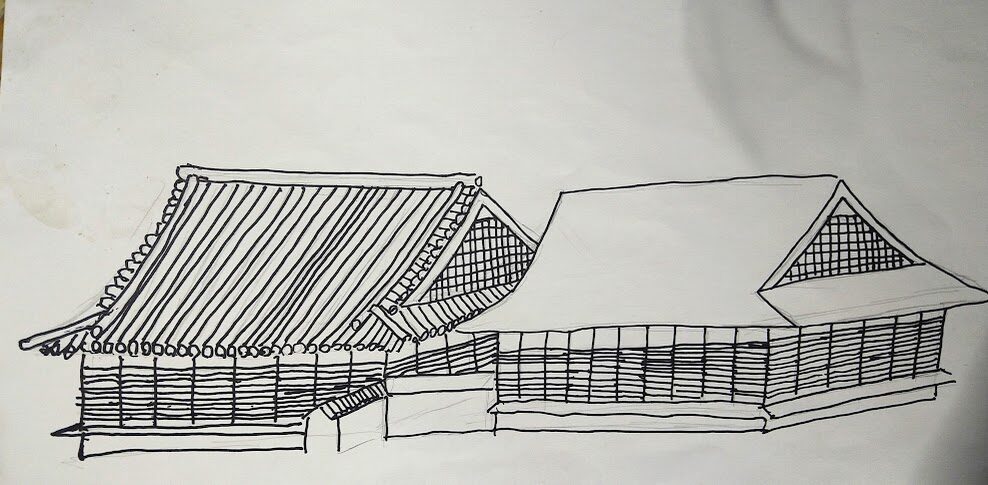

大書院は広間の東側に位置し、渡り廊下で虎の間と接続されていた。 西・南面には縁側が廻らされ、南東隅は御湯殿と、北面は表居間(伏見御殿)と廊下で繋がっていた。

この空間は、上段の間を備え、床の間・違い棚・帳台構・付書院など、書院造の典型的な構成を持っていた。 障壁画には狩野派の絵師による皇帝図や山水画が描かれていたとされ、藩主の教養と美意識を示す空間演出がなされていた。

小書院は広間の北東に続き、表御殿の中心的な建物として、藩主の通常の政務空間を担っていた。 この空間は、静かに政治が動く場であり、藩主の思考と判断が形になる場所だった。

🏛️ 博物館としての機能──知と美の展示空間へ

現在、福山城博物館では天守内部に福山藩の歴史や藩主の資料が展示されているが、 大書院・小書院の空間そのものは現存せず、展示も限定的である。

もしこの空間が再建されれば、以下のような博物館機能を持たせることが可能だ:

藩主の政務空間を再現展示:上段の間・障壁画・文書机などを復元し、来訪者が藩主の視点を体感できる

狩野派美術の展示空間:模写やデジタル復元による障壁画展示で、桃山美術の魅力を伝える

体験型展示:来訪者が「藩主になりきる」体験や、武家儀礼の所作を学べるコンテンツを設置

これにより、大書院・小書院は静的な展示空間から、動的な学びと体験の場へと進化する。

🌳 憩いの場としての役割──文化と交流の空間へ

福山城周辺では、丸之内公園のリニューアルが進められており、憩いと交流をテーマにした空間整備が進行中である。 この流れに合わせて、大書院・小書院を「文化的な憩いの場」として再建すれば、以下のような展開が可能になる:

市民講座・茶会・句会の開催:格式ある空間で文化活動を行うことで、地域の誇りと参加意欲を

観光客の休憩・撮影スポット:障壁画や書院造の美を背景に、写真映えする空間として活用

コスプレ・映像制作との連携:時代劇や歴史番組のロケ地として、文化と創造の交差点に

このように、大書院・小書院は静かに文化を育む“現代の書院”として再生可能である。

✨ 福山城ならではの独自性──西国鎮衛の知と美

福山城は、西国鎮衛の拠点として築かれた城であり、 その藩主は軍事的責任だけでなく、文化的教養も求められた。

大書院・小書院は、その両面を体現する空間であり、 武と文、格式と美、政と詩が交差する福山城独自の文化的象徴である。

この空間を再建することは、福山城の歴史を伝えるだけでなく、 現代の市民が文化と誇りを共有する場を築くことでもある。

✍️ おわりに──書院から始まる文化の再生

大書院と小書院は、藩主の知と格式が息づいた空間だった。 今、その空間を再び築くことで、福山城は文化・観光・教育の拠点として新たな息吹を得る。

静かに座し、障壁画を眺め、藩主の視線を感じる── そんな体験ができる空間を、福山の未来に描いてみませんか?

コメント